-

����

-

�����W�@���V�Z

�ΎR�̉��A��Ԃ̂�����ɎR�L�B�����R�Ɖ]�B���̂��ݍ������̖�����ӂȂ�ׂ��B�[�ɍׂ�����n��āA�����ɓo�鎖�O�ȓ�S���ɂ��āA�����{���T�����܂ӁB�_�͖̂�ɂ̑����Ƃ���B�B��̉Ƃɂ͐r���Ȃ鎖���A�_������a���A���v�̐o���������܂ӂ����M���B����͐l�̌w���肯��A���ƁU�_���ѕ����Â��Ȃ�T�ɁA�Z�̂����̌˗L�B������E�������������݁A���˂���Ǘ��ČϒK�ӂ��ǂ���B���Z���Ɖ]�B���邶�̑m�������́A�E�m�������Ȑ��q�V�f���ɂȂ肵���A���͔��N�l�̂ɐ��āA���Ɍ��Z�V�l�̖����̂ݎc����B�\���s�������鎖�\�N�l�ɂ��āA�\�N��T�������g�́A�����݂̂̂����ЁA嗋��Ƃ𗣂āA���H�ۊ��̏������ɖʂ��������A�����Ȃ�����݂��邵���k�C�̍r��ɂ��т���j��āA���Όΐ��̔g�ɕY�B��̕����̗��ƁU�܂�ׂ��b�̈�{�̉A���̂������A���[��炽�߁A�_�ˌ��Y�Ȃǂ��āA�K���̏����Ƃ��肻�߂ɓ����R�́A�₪�ďo���Ƃ��ւ����Ђ��݂ʁB�������ɏt�̖��c�������炸�A�T����c��A�R�����Ɍ��āA���������Ή߂���A�h�������̕ւ����L���A���T���̂T���Ƃ����Ƃ͂��ȂǁA���U��ɋ����āA�����E�^����ɂ͂���A�g���n�ÁE����ɗ��B�R�͖��\�ɂ������A�l�Ƃ悫�قǂɊu��A��O���肨�낵�A�k����N���ė����B���}�̎R�A��ǂ̍������A�h��̏��͉����߂āA��L�A���L�A�ނ���T�M�L�B�}�Ƃ�ɂ���Ӗ؏����߁A�[�̏��c�ɑ��c�Ƃ�F�A壔ӗ[�ł̋�ɁA���{�̝J���A���i���Ƃ��Ă��炸�Ɖ]���Ȃ��B���ɂ��O��R�͎m���̘݂ɂ���ЂāA������T�Â����������Ђ��ł��A�c��R�ɌÐl�������ӁB���T�ق��ԁE��䂪���E�э��Ƃ��ӎR�L�B���Â̗��͂��Ƃ��낤��āA�ԑ�烋�ɂ��Ƃ�݂����ݗt�W�̎p�Ȃ肯��B�P���]���܂Ȃ���ނƁA��̕��ɔ��Ђ̂ڂ�A���̒I��A�m�̚�����~�āA���̍��|�Ɩ��t�B�ފC���ɑ������ƂȂсA�����Ɉ������ׂ鉤���E�������k�ɂ͂��炸�B�B���ȎR���Ɛ��āA����ɑ����Ȃ��o���A��R���l��~�č��X�B���܂��ܐS�܂߂Ȃ鎞�́A�J�̐��������Ď��理���B�Ƃ��Ƃ��̎���̂Ĉ�F�̔��ւ��Ƃ��낵�B�͂��̏Z����l�́A��ɐS�����Z�Ȃ�����āA�����ݒu�镨�������Ȃ��B���ň�Ԃ��u�āA��̕������ނׂ��|�Ȃǂ����T������ւ�B�����}�����ǎR�̑m���́A���̍b�㉽���������q�ɂāA�����ї��ɂ̂ڂ肢�܂����肯����A����l�����Ċz����ӁB���Ƃ₷�₷�ƕM����āA���Z���̎O���𑗂��B�ڂđ����̋L�O�ƂȂ��ʁB���ׂāA�R���Ɖ]�����Q�Ɖ]�A����킽���͂ӂׂ����Ȃ��B�ؑ]�̞w�}�A�z�̐����l�A���̏�̒��Ɍ�����B���͋H�X�ƂԂ�Ӑl�X�ɐS���A����͋{��̉��A���̂��̂�����������āA���̂��T�̈�Ђ��炵�A�e�̓����ɂ���ӂȂǁA�䕷����ʔ_�k�A�����ɎR�̒[�ɂ��T��A����ÂɌ���҂Ă͉e�ЁA������Ă͉��_�ɐ�������炷�B�������ւƂāA�Ђ��Ԃ�ɊՎ���D�݁A�R��ɐՂ��������ނƂɂ͂��炸�B��T�a�g�l�Ɍ��āA�������ƂЂ��l�Ɏ�����B��N���̈ڂ����ق��g�̉Ȃ������ӂɁA���鎞�͎d�������̒n�������݁A�ꂽ�т͘��ߑc���̔��ɓ���ނƂ������A���ǂ�Ȃ����_�ɐg�����߁A�Ԓ��ɏ���āA�b�����U�̂͂��莖�Ƃ��ւȂ�A�I�ɖ��\���˂ɂ��č���ɂȂ���B�y�V�ܑ͌��V�_����Ԃ�A�V�m�͑�����B���������̂ЂƂ����炴����A���Âꂩ���̐��Ȃ炸��ƁA�����Ў̂ĂĂӂ��ʁB

-

-

��×��ޒł̖��L��Ėؗ�

-

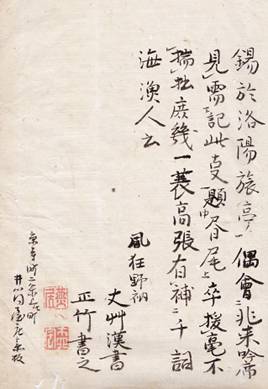

��m�ԉ������R���Z���L�V��

�������A�m�B�ȐS�B����B���|���R��B���i���l����B

��椔m�ԉ����Z���L�B�T���������m�R�쓾���l���v�����B

���l�^�R�실�������B�U��翏͈�щ̔V�H�B

�@�@�i�Γ�a������@�Ï��T�a�ΉA��

�@ �����|�����~�ԁ@���L���l�{��

�@ �ތ��яJ�P�R��@���i�ˋH������

�@ ���n���Õx�����@�������N���~��

���\�M�ߒ��H���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����

�@�@�{�E���L

�����w�����Ă��[���ȁ@�@�@�@�@�@�@�Ȑ�

���قƂƂ����@���Ȃ��݂Ă��@�ӂ��Ƃ��ȁ��B��ҋȐ��́A�u���Z���v�̒҂ł���B�������ނ͌����ō]�˂ɔ����Ĕm�Ԃ̌��Z�����������Ă��Ȃ��B������A�z�g�M�X�ɑ����āA�����̑㗝�̃z�g�g�M�X���t�̓�����[���猩�Ă����̂��Ƃ����̂ł��낤�B

�����߂��Ղ�������Ȃ̎R�@�@�@�@�쐅

�������߂́@���Ƃ������Ȃ�@�Ȃ̂�܁��B�u�����߁v�́u������݁v�̂��ƁB���Z���ł�����݂���B���̎������傫�Ȑ����������A���̌�͐X�ՂƐÂ܂�Ԃ��Ă���B���Z���̉Ă͗������Ƃ�����芦�����炢�Ȃ̂ł���B

�{����玞�����{�Ȃ��@�@�@�@�@�@����

���ɂ�Ƃ���@���ǂ����@�����ȂȂ����B�������Z���ł͐��{�̖�����������������B������A���ł͌{������������ł��낤�H

�C�R���܌��J���ӂ�ꂭ��݁@�@�@�@�@�}��

�����݂�܂Ɂ@���݂��ꂻ����@�ЂƂ���݁��B���̒����}�ɈÂ��Ȃ��Ă����B����Δ��i����b�̎R���܌��J�ɏP���ĈÂ��Ȃ��Ă���B

���������◜����ȉ��̂����@�@�@�@�@���

���̂��������@������Ȃ�����ȁ@����̂������B�u�◜�v�̓R�P�����̋E���ł̕����B���Z���̌��[�ɃR�P�������Ԃ��������Ă���B�������悻�̎}��܂�Ȃ��ł�����B

�������₷�ߙ|��Ă̂�܁@�@�@�@�@�@����

���ق��͂��́@�₷�߂ǂ����@�Ȃ̂�܁��B�����R�́A�t���ׂ̍������x�߂�Ɋi�D�̏ꏊ�ł�����A�������x��ł��������B

������

�����ӎ������ɂ����Ƒ��肯��@�@�@�@����

�����������Ɓ@�����傤�ɂ����Ɓ@�����肯�聄�B�u�����v�́A�a���ō�����ᒠ�̂��ƁB�ᒠ�͖��ō����̂����A�n�����l�ɂ͔����Ȃ������̂ŁA�������g��ꂽ�B���́A���������������Ɋo���������Ă��������Č��\�ł���A�Ƃ����B�m�Ԃ́A�����Łu�䂪�h�͉�̂���������y�������v�Ɖr��ł���B

�����������̗t�ɂ��邨�Ԃ������@�@��a

���������ā@�ӂ��̂͂ɂ���@���Ԃ��������B�u���Ԃ��v�͕��d�ւ̋������̂��ƂŁA�u���v�͋����B���ɍ]�˂��玝�Q������������̈��u���Ă������B����ɂ��Ԃ������̗t�̏�ɋ������Ă���B���̂��щ������������̂��B���̗t�Ƃ����n�������ʔ����B

壔��g�̏�������̘I�@�@�@�@�@�@�@�@����

���ق���Ƃԁ@�����݂̂������@�����̂䁄�B���Z���ł͌u�͉Ƃ̒��Ƃ����O�ƌ��������Ȃ���щ��B����Ȃ����̏�ɂ͑ۂɒ������I�������Ă����肷��B

������̒��̉Ԃ����@�@�@�@�@�@ �V���{�N

���������@�ނ���̂Ȃ��́@�͂Ȃ������B�m�ԉ��Ɍ��Z���ɗ��Ă��������āA�܂�ŗ��̒��ɏ����̉K�̉Ԃ��炢���悤�ł��B�{�N�͌��Z���؍ݒ��̔m�Ԃ̐��b�W�ł������B

���ǂ��ǂ����ɉ��ʂ͂��܌��Ł@�@�@�@�T�u

�����ǂ��ǂ��@�݂˂ɂ����͂��@������݁��B�܌��J�œD���������R�̂����܂Ŋ�Ȃ�����������Ă��܂����B�J��������Ƃ���Ă����Ƃ����`�����I�Șb�����łȂ��A�u���ǂ��ǂ��v�̂Ȃ��ɂ́A�����邨���鋳������ɗ��܂����Ƃ������ӂ����߂��Ă���̂ł���B

�܉H�Z�H���Ƃ�܂͂������@�@�@�@���u

���������ρ@������Ƃ�܂킷�@���ǂ聄�B���Z���̉�������芪���悤�ɂT�H�U�H�̊s�������Ă��܂��B���s�́u�R���ɒN���܂����͌Ďq���ЂƂ�݂̂ɂďZ�܂ނƎv�ӂ��v�i�w�R�ƏW�x�j���ӂ܂��Ă���B

�T�����킽���Ė��鐅�{�Ɓ@�@ �V���D�y

�������Ɂ@�킽���Ă�����@�����Ȃ��ȁ��B�钆���{���R�c�R�c�Ɩ�@���������Ă������A�邪������ƑI����ő�ؒ����R�c�R�c����Ă���B

�}���ӂ������S���╗�̐F�@�@�@�@�@�@�j�M

���������ӂ@�͂��炷������@�����̂��Ɓ��B�u���ӂv�͐��邱�ƁB���̊}�́A�w���Z���L�x�ɂ���ؑ]�̞w�}�ł����āA���̋�̂悤�ɒ��ɂ����Ă���B�����Ɍΐ����琁���グ�Ă��镗���������ė��������B

���҂��C��K�ڂɗ[���S�݁@�@�@�@�@�@���G

�����܂�@���݂�����߂Ɂ@�䂤�����݁��B���Z���͔��i�̓��ɂ���̂Ō��̏o�����悤�Ƃ���ƌΐ��ɂ��K�������邱�ƂɂȂ�B�����������������������B

���Â������I�̗t���ސ����Ɓ@�@�@ �S�l���A

�����������́@����̂͂����ށ@���݂����ȁ��B���Z���̊Ղ����ے�������̂Ƃ��āA���I�̗t�̈ꖇ�ꖇ�������鐟�u�J�̐����v������B���A����イ���ɂ��Ă͏ڍוs�ځB

���������Ƃ��ɕĂ��ޒł��{�@�@�@�@�@�@�s

������������@�Ƃ��ɂ��߂��ށ@���������Ɓ��B�u��×��ޒł̖��L��Ėؗ��v�Ǝt���ǂł̖̉��ŁA�t�Ƌ��ɐS���炩�ɕĂ̂��т����݂��߂Ă��܂��B���\3�N6��30���Ȑ��������ɂ́A�u�\��������A���A�@�s�������A���Z���ɗ��h�A�ڂ������A��\��v�Ƃ���B�@�s�͂��̂Ƃ��̊��z�����̋�ɑ������̂ł���B

�K������Ȃ�

�ł̖������ւĚe�����߁@�@�@ �V���p��

�������̂����@�������ĂȂ���@���݂̂������B���Z����q�˂��牥�͗��炾�����B���O�̒Ŗ𗊂ނƌ����Ȃ��獡���͕ʂ̒Ŗɗ��܂��Ă���ȁB�ʔ�����B�p�����ڂ��������́A�V���̐_��B

�ڂ̉������Ӓ��ɊC�����@�@

���Z�����s�B

���߂̂�����@�Ă��炤�قǂɁ@���݂��������B���Z�����牺������ƁA�肪�͂������ȏꏊ�ɔ��i������B�����ɂ��������B

���ɉ]����

�V�����⑁�c�̂����ɗ[���@�@�@�@�@�@���c

���������߂�@���Ȃ��̂����Ɂ@�䂤�����݁��B�V���̓c��ڂł͑��c�̏���L�тāA���̗t���ʂ��Ă����[�������������Ƃł��낤�B�V���i����Îs�j�͂��������Ă̎Y�n�Ƃ���Ă����B

�m�̕���y�Y��

��܂���Ⓓ�H�c�̂��Ƃ��m�@�@�@�@�@�V��

���ЂƂӂ���@�����Ƃ킾�́@���Ƃ��ނ����B���Z���̉��̂Ƃ���֔��̕��i���������ƌ����đ唞���u(��)���ĕ��ɂЂ������́B�������������ŗ����ĐH�ׂ���A�َq�̌����ɂ����肷��B�͂������B����(��������)�B���u(��)�蕲�w�厚�сx�B�j�����Q�������܂����B����͒��H�c�łƂꂽ���N�̐V���ł���B���H�c�͎R��̖̉��B�V���͂��̂Ƃ��Ԗ�ɓ��債���̂ŁA����������ł����������Ƃ����킯�ł���B

����

��ē���R������◷�˂����@�@

�����D��

������������@��܂������@���т˂������B�D������̎莆�B��Ă��R�ɓ���Ƃ����R�͂��������f���炵���Ƃ���Ȃ̂ł��傤���A����ɂ��Ă����Q�̂��D���ȕ��ł��ˁB�Ă̓����4��16���A���ꂩ��90���Ԃ��ĂƂ������B�O���u�����v�͂��傢��Ɠǂ݁A�莆�̂��ƁB

�[�����w�̏L�̈ꂵ����@�@�@�@�@�@�y��

���䂤������@�Ђ̂��̂����́@�ЂƂ����聄�B�������[�����ʂ�����̌��Z������芪���q�m�L�B�̔���������̋���Ȃ��ƁB

�������|

������c��R�̂��ڂ݂��@�@�@�@�@�@����

������������@���Ȃ��݂�܂́@���ڂ݂�聄�B���Z���L����c��R�Ə��̖̏�ɍ�����W�]��u���̍��|�v�A�������璭�߂钭�]�̒��ɑ���������Ă����H�������܂����B

����

����I���܂�����݂́T�s�q�Ɓ@�@�@�@�k�}

���������@�܂�����݂̂́@�䂭�����ȁ��B�w���Z���L�x�ɁA�u�ؑ]�̕O�P�A�z�̐�������A���̏�̒��ɂ�������B�v�Ƃ���z�̐����͖k�}���w���̍ד��x�̓r������ő��������́B���̖��}�͐V�i����������A�܂����I���m��Ȃ��V�������A���ɂ���ĉ����܂ōs�������B

�ؗ��ʂ��T�ɐ��������̉ԁ@�@�@�@�@�@�ؐ�

���ڂ���ʂ��@���ɂ�������@���ł̂͂ȁ��B�u�ؗ��v�͑��ʂ̂��ƁB���ʂ�E����̂����T�����̑��������Ă���B�����H�炵���B���́A�h�g�̃c�}�ȂǂɎg���鑐�B

��ɏ�

�D�ɂ�����܂┋�̘I�@�@�@�@�@�@�@�V����

���ʂ��ɂ����@������Ԃ����@�͂��̂䁄�B�u��܁v�́A����������Đ����邽�߂̕z���̑܂̂��ƁB��܂�D���Ă��܂��ƁA�܂��ɂ͂����H�̔��̉Ԃ����J�ł��B��Ґ���͑V���̏����B�ڍׂ͕s���B

��̉������ł̓y�Y�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�q��

�����˂̂͂ȁ@������قƂ��́@�݂₰���ȁ��B�H�̓����Ƌ��Ɉ�̉Ԃ��炫�܂����B�ڗ����Ȃ������ۂ��ȉԂł����A�������ĕ��O�ɋ����܂��傤���B

�ΎR���s���ʼnʂ����H�̕��@�@�@�@�@�@�H�g

��������܂�@�����ł͂������@�����̂������B���Z���ɂ��މ���K�˂ĐΎR�ɂ��s�����Ǝv���Ȃ���A���������o�Ă��܂��H�����Ă��܂��Ă��ɍs�����ƂȂ��I����Ă��܂��܂����B

���̗��₫��Ė�ނ��肬�肷�@�@�@���[

�������̂��@����ĂȂ���ށ@���肬�肷���B���̗ւ��钆�ɂЂƂ�łɐꂽ�B���̉��ɋ��������R�E���M�̖������~�B

���͂����[�߂��ǂ��̂����Ɓ@�@�@�@����

�����Ƃ͂��܁@�䂤�߂��ǂ��́@�������ȁ��B�������Z���͗��������A�[�̗��͓�̎����Ő����Ə������Ƃ��낤�B�^�Ă̋傪�����֗������R�͕s���B

�e�����ƁS���ɂق���̂��܂閘�@�@�@�z�l

���Ȃ��₢�Ƃǁ@�����ɂق���́@���܂�܂Ł��B�u���Ƃǁv���J�}�h�E�}�B�䏊�ł̓C�g�h�����A���̓��ꕨ�ɂ͚������܂��Ă���B���Z���̑䏊�͂Ȃ�Ƃ������Ȃ��ƁB

�z�l���������K����

�@�̛��̋��ɔ�������ȁ@�@�@�@�@�@�@����

���͂��݂̂́@�Ƃ��ɂƂт���@�����肩�ȁ��B���ƂƉz�l���A�ꗧ���Č��Z����K�ꂽ�B���̘@�c�̘@�̎����͂����Ĉ��̒��ɔ�э��ނ悤�ɁA��������l�͈ꏏ�ɔ�э��݂܂��B

���N�퐶�q����

�t�J�₠�炵���ʂ��˂̂ЂÂ݁@�@�@�@����

���͂邳�߂�@���炵���͂Ă��@�Ƃ̂Ђ��݁��B���\4�N�R���A�����͌��Z����q�˂Ă݂��B�t�J���~���Ă͂��邪�r��ʂĂĂ���Ƃ����̂ł͂Ȃ����A�J�˂Ȃǂ͂Ђ���ł��܂��Ă��ē����Ȃ��B

����

�������⍟�������֏Z�̂��@�@�@�@�@�@�\��

������������@���̂���������@���݂��Ă����B���́A����������ȂɋC�ɓ����Ă����Ƃ����̂ɁA����ς�̂ĂĂ��܂����B���́A��͂�Y���̎��l�Ȃ̂��B

�@�@�@

��

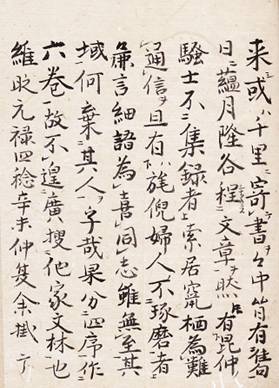

�����Ҕm�ԉ����m�V��![]() ��B�����ގR������ߒ��s������B���C�S������o��������B������l�}���E����������V�{�B���ْ|��

��B�����ގR������ߒ��s������B���C�S������o��������B������l�}���E����������V�{�B���ْ|��![]() ������߁A�z�L��B����W�ߘM����߁B�����⒴��������Җ�B������l��唫�F���X�����A���痢������A�X���F�L����B���]�����e�����́B�R�L�������m�s�W�^�ҁA����

������߁A�z�L��B����W�ߘM����߁B�����⒴��������Җ�B������l��唫�F���X�����A���痢������A�X���F�L����B���]�����e�����́B�R�L�������m�s�W�^�ҁA����![]() ���ד�ʐM�B���L�Ԙ�w�l�s�����ҁA���������������u�B���������扽�����l���ƁB�ʕ��l����Z���B�̕s�硜A�{���ƕ��і�B�������\�l���h�����āA�]�|�������z�����A����������ȁB�����L���Î��������A�����|�s���فB����ꖪ�����L�⊱���C���l�]

���ד�ʐM�B���L�Ԙ�w�l�s�����ҁA���������������u�B���������扽�����l���ƁB�ʕ��l����Z���B�̕s�硜A�{���ƕ��і�B�������\�l���h�����āA�]�|�������z�����A����������ȁB�����L���Î��������A�����|�s���فB����ꖪ�����L�⊱���C���l�]

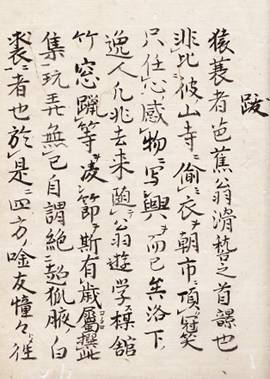

�������Ӂ@��@䇁@���@��

�@�@�@�@�@���@�|�@���@�V

�@�@�@�@�@����������ニ���@�@�@�䓛�������q��

�u�V�C�v����A���L�̎ʖ{�����������܂����B�܂��A�u��v�����̎���̕�[���u�V�C�v����̂��x���ɂ����̂ł��B�L���Ďӈӂ�\���܂��B�@

�@

�@