更科紀行

(貞亨5年8月11日頃:45歳)

田毎の月 「芭蕉翁絵詞伝」(義仲寺蔵)より

(貞亨5年8月11日頃:45歳)

(あのなかに まきえかきたし やどのつき)

(かけはしや いのちをからむ つたかずら)

(かけはしや まずおもいいず こまむかえ)

(きりはれて かけはしはめも ふさがれず)

(おもかげや おばひとりなく つきのとも)

(いざよいも まださらしなの こおりかな)

(さらしなや みよさのつきみ くももなし)

(ひょろひょろと なおつゆけしや おみなえし)

(みにしみて だいこんからし あきのかぜ)

(きそのとち うきよのひとの みやげかな)

(おくられつ わかれつはては きそのあき)

(つきかげや しもんししゅうも ただひとつ)

(ふきとばす いしはあさまの のわきかな)

芭蕉は、美濃で休養を十分に取った後、貞亨5年8月11日、多数の美濃の門人に、それこそ盛大に見送られて『更科紀行』の旅に出発した。この旅には門人越人が同行し、また荷兮が下僕を一名つけてくれた。この旅は、姥捨て山(更科)の秋の月を見ようというのが目的であったが、旅全体は『笈の小文』の旅の付録といった位置付けになっている。

しかし、『笈の小文』の旅がどちらかというとよく知った場所の反復であったし、行く先々で多くの門人に囲まれて安全な旅だったのに対して、木曽街道の旅は物理的にも危険があり、追い剥ぎや山賊などの不安もないではなかったから気楽なものとは言いがたかった。それだけにこの旅は多くの秀句を生み出し、収穫の極めて多い旅となった。

来年に迫った『奥の細道』への、肉体的・心理的・文芸的リハーサルとして詩人芭蕉生涯の大きな転機を与えた旅であったのである。

月の中に蒔絵書きたし宿の月

木曽福島にある「桟橋や命をからむ蔦葛」の句碑(牛久市森田武さん提供)

「俤や姥ひとり泣く月の友」の句碑。姥捨山長楽寺にて森田武さん撮影

「十六夜もまだ更科の郡かな」の句碑。坂城町十六夜観月殿にて、森田武さん撮影

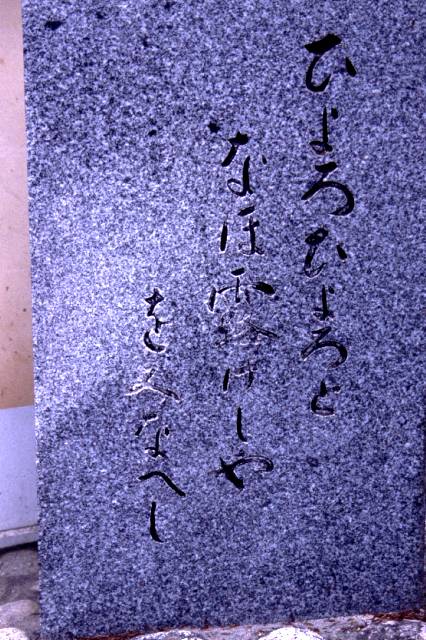

ひよろひよろと転けて露けし女郎花

(ひょろひょろと こけてつゆけし おみなえし)

である。

「ひよろひよろと尚露けしや女郎花」の句碑。森田武さん撮影

「身にしみて大根からし秋の風」の句碑。四賀村会田岩井堂旧善光寺街道にて。森田武さん提供

世に居りし人に取らせん木曽の橡

とある。

「木曽の橡浮世の人の土産かな」木祖郡藪原鳥居峠の句碑(森田武さん撮影)

② しにもせぬ旅寝の果よ秋の暮(『野ざらし紀行』)

「送られつ別れつ果ては木曽の秋」木祖郡楢川村旧平沢宿にて森田武さん撮影

「月影や四門四宗もただ一つ」長野刈萱堂往生寺にて。牛久市森田武さん撮影

吹き落す石は浅間の野分哉

吹き落す石を浅間の野分哉

吹き落す浅間は石の野分哉

吹きおろす浅間は石の野分哉

秋風や石吹きおろす浅間山

「吹き飛ばす石は浅間の野分かな」の句碑。信濃追分宿跡浅間神社にて森田さん撮影

千曲川から見上げた冠着山(国土地理院発行5万分の1地図からKashimir3Dで筆者作図)

荷兮:<かけい>。人名集参照。

越人:人名集参照

寝覚:寝覚めの床。巨岩に木曽川の急流が激突して水飛沫を上げていたらしい。木曽街道きっての観光名所であった。いまではJR中央本線西線の車窓から見えるが、水力発電所で水を採ってしまって惨澹たる迷所になってしまっている。

木曽路は全て山の中である。

最上部右端の山脈は南アルプス、左端上部は北アルプス、中央部が中央アルプス。南アルプスと中央アルプスの間の谷間が伊那谷で、北端に諏訪湖が見える。中央アルプスと左(西)側の飛騨山脈にはさまれた谷間が木曽街道。

中津川市上空1万m.から「Kashimir3D」で筆者作成。

阿波の鳴門は波風もなかりけり:無常に激流する世の中の動きを見ていると、鳴門の渦潮だって凪のようなものかもしれないの意。何時の時代も、人は時代が激しく変化すると思っていたらしいことが分かる。

昼のうち思ひまうけたるけしき、結び捨てたる発句など:昼間見ておいた風景やちょっとメモしていた句の意。これを夜になって推敲しようというのだが。勘違いした僧侶に邪魔されてしまう。

(since:97/11/20)