奥の細道

(永平寺・福井 元禄2年8月12?〜14日)

雪の永平寺山門(写真提供:牛久市森田武さん)

(永平寺・福井 元禄2年8月12?〜14日)

雪の永平寺山門(写真提供:牛久市森田武さん)

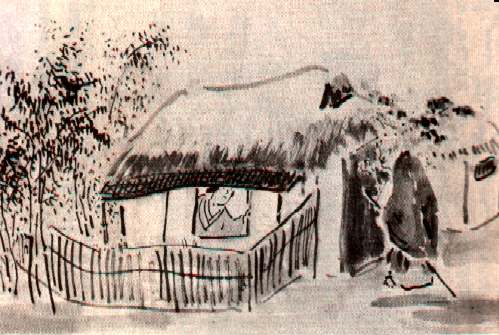

等裁の旧居跡(写真提供:牛久市森田武さん)

五十丁山に入て:<50ちょうやまにいりて>と読む。1丁または1町は、109.1メートルだから50丁は5.5km。これは山門を入ってから本堂までの距離を言っている。永平寺がいかに大きいかを表現したもの。

鶏頭・はゝきぎに戸ぼそをかくす:<けいとう・ははきぎにとぼそをかくす>と読む。 ケイトウは、鶏冠状の赤や黄色の花穂をつけるヒユ科の植物。ハハキギは帚木と書き、ホウキ草の文学的別名。伸び放題のケイトウやホウキ草が門扉を隠していること。

全文翻訳

寺領の入り口から五キロ半もある山内を通って、永平寺を拝観した。ここは道元禅師開基の寺。俗塵にまみえ(れ)ることをさけて、禅師はこのような山陰に道場を遺したのだが、貴い理由が有ってのことだったという。

福井の町はここから十二キロばかりなので、夕食をとってから出かけたのだが、黄昏時のこととて道がよく分からない。

この町に等栽という古い隠者がいるはずだ。いつだったか、彼は江戸に来て私を訪ねたことがあった。もう十年も前のことだ。さぞや老いさらばえていることであろう。はたまた死んでいるかもしれない、などと思いながら、人に尋ねると、今も存命で、何処其処に住んでいると教えてくれた。市中に、ひっそりと隠れ忍んだように、夕顔・へちまが生い繁り、鶏頭・箒木が入り口を隠したみすぼらしい小家があった。さては、ここが等栽の家に違いないと門をたたくと、わびし気な女が出てきて、「何処から来た仏道修行のお坊さまやら。家人はどこそこの何某さまの処に行っていて今は留守じゃ。もし用あらばそちらへ行きなされ」とそっけない。昔の何かの物語にもこんな情景があったなどと思いながら、やがて彼を尋ね当てる。

等栽の家に二日泊まって、名月は敦賀の港で見ようと、旅立った。等栽も街道の枝折をつとめようと、着物の裾をひょうきんにからげて、浮かれながら旅立った。