草の戸も住替る代ぞひなの家

(くさのとも すみかわるよぞ ひなのいえ)

芭蕉db

元禄2年3月27日〜9月6日(46歳)

(序)

(くさのとも すみかわるよぞ ひなのいえ)

(くさのとも すみかわるよぞ ひなのいえ)

ともある。こちらが初案であろう。 「世」から「代」へ変更は「世帯」から「時代」への時代の変化を意味しているのであろう。「や」と「ぞ」で句勢がまったく異なってくる。

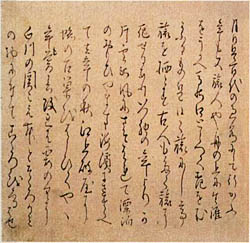

奥の細道自筆本

舟の上に生涯を浮べ:船頭として一生涯舟の上で過ごす人。

馬の口とらへて老を迎ふる物:馬子として生涯を終わる人。

そゞろ神:<そぞろがみ>。旅に出るように誘惑する神様。芭蕉固有の呼称で、当時こういう神が社会的に広く認知されていたというわけではない。

松島の月先心にかかりて:芭蕉は古くから松島の月にあこがれていた。江戸の月は、松島のつきの種を貰ってきて蒔いて育った実生のようなものに過ぎないと詠んだ句「武蔵野の月の若生えや松島種」がある。

庵の柱に 懸置:<いほりのはしらにかけおく>と読む。 この庵は、人に譲った旧芭蕉庵なのか?、「杉風が別墅」なのか?古来論争になったテーマだが、「表八句」が残っていない以上、どっちでもないというのが結論だろう。

![]()

![]()

全文翻訳

月日は二度と還らぬ旅人であり、行きかう年もまた同じ。船頭として舟の上で人生を過ごす人、馬子として愛馬と共に老いていく人、かれらは毎日が旅であり、旅が住いなのだ。かの西行法師や宗祇、杜甫や李白など、古の文人・墨客も、その多くは旅において死んだ。私もいつの頃からか、一片のちぎれ雲が風に流れていくのを見るにつけても、旅への想いが募るようになってきた。『笈の小文』の旅では海辺を歩き、ひきつづき『更科紀行』では信濃路を旅し、江戸深川の古い庵に戻ってきたのはたった去年の秋のこと。いま、新しい年を迎え、春霞の空の下、白河の関を越えよとそそる神に誘われて心は乱れ、道祖神にも取り付かれて手舞い足踊る始末。股引の破れをつづり、旅笠の紐を付け替えて、三里に灸をすえてみれば、旅の準備は整って、松島の月が脳裡に浮かぶ。長旅となることを思って草庵も人に譲り、杉風の別宅に身を寄せて、

草の戸も住替る代ぞひなの家

これを発句として、初折の八句を庵の柱に掛けて置いた。