|

ふじざくら No.20

山梨県立女子短期大学図書館(2003.3) |

|

ふじざくら No.20

山梨県立女子短期大学図書館(2003.3) |

|

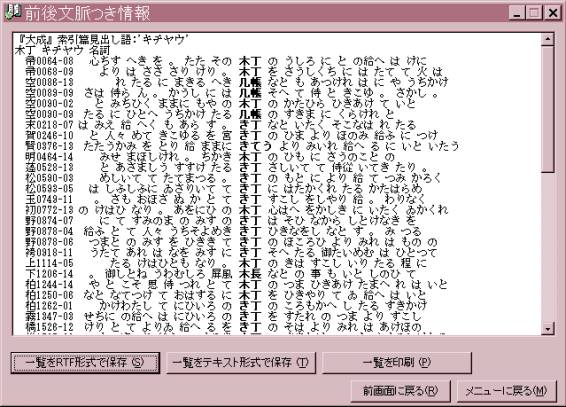

図書館を取り巻く環境は、この十年来で大きく様変わりしています。

これまでの図書館といえば、膨大な書籍を蓄積し、これを検索・閲覧して活用する場所というイメージでした。インクと紙の匂いが圧縮されたように漂う中で、求めようとする本を探し、これを読み、必要ならば書き写す、そんな静寂の時間が流れ繰り広げられていたものです。文字言語によって引き継がれてきた「知の蓄積」を、書籍という媒体を使って記録・保存してきたのです。ただ、悲しいかな、物質である媒体に永遠ということはあり得ません。老子先生ではありませんが、いずれ形あるものは失われるのです。 そこで、先人は「媒体替え」を繰り返すことで、「知の蓄積」を継承してきました。木石や竹あるいは金属に記録・保存したこともありました。その中で、もっとも優位を保った媒体は紙でした。軽くて平滑な面に、多くの文字情報を加えることができたのです。しかし、紙の質による個体差はあっても、半永久的に保存はできません。「媒体替え」は知に連動する作業だったともいえます。 そんな歴史の中、保存寿命を長くするために、会心の一打が生まれました。いわゆるデジタル化です。情報を二進法に変換することにより、劣化を防ぎ、忠実な複製を容易にする切り札と見なされています。あの長大な『万葉集』や『源氏物語』も、デジタルアーカイブ(電子書庫)として活用できる現在です。インターネット上でも公開されており、たしかに便利です。時間をかけて索引を引き書写していた用例も、瞬く間にパソコンのディスプレー上で確認できますし、それを複製して活用も自在です。すべての書籍がデジタルアーカイブ化されていれば、なんとすばらしいことでしょうか。しかし、書籍による膨大な蓄積をデジタル変換するなど、実際には数世紀かかることでしょう。もちろん、「媒体替え」を怠り、貴重な「知の蓄積」を失う前に達成しなければなりませんが。 |

|

皆さんは、オークションをやったことがありますか?

ネットワークを利用して、個人で品物の売買を行うものです。不特定多数の人が集まるために、車や家から携帯電話のストラップまで、品数や金額も本当に幅広く集まっています。 私も、オークションを何気なく利用していますが、オークションを利用するためにはインターネットに接続しなくてはなりません。すでに皆さんの生活の中にもすっかり溶け込んでいるインターネットですが、本格的に利用されるようになったのは、1995年頃からではないでしょうか?この間にオークションをはじめとして、いろいろなシステムが使われるようになりました。 この本は「インターネットの仕組みに関心をもった人が最初に読む本」を想定して書いたものです。ですので、インターネットそのものの仕組みについての説明に、全体の半分程度を費やしています。後半では、最近の話題となっている技術などについてトピック的にまとめてあります。「どうして私のコンピュータがほかのコンピュータと通信ができるのだろう?」と思ったらこの本をのぞいてみてください。 さて、オークションで検索をしてみると、この本が500円で売られていました。 どなたか買いませんか? |

|

十年来、近現代の日本文学における女性作家の研究を続けてきましたが、なかでも力を注いできたのが「未知の大作家」吉屋信子(1896年~1973年)の研究です。

最近、巷では、『花物語』はじめ『屋根裏の二処女』『暁の聖歌』『伴先生』など、吉屋信子の「少女小説」が再評価され、若い女性や研究者に熱心に読まれているようです(*)。 「L文学」(斉藤美奈子)の開拓者として吉屋信子の存在とその文学の現代性が再認識され、枯れ木(?)に花の賑わいは喜ばしいかぎりですが、一方、今なお吉屋信子の作品が「おんな・こども」の読物というイメージをぬぐい切れないことがあれば、残念なことです。 今回、出版社の求めに応じて、吉屋信子の作品が老若・男女を問わず、愉しく読めて人生を豊かに潤す味わい深い「大人の文学」、あえて付け加えれば、「国民」の文学ではなく、「市民」による「市民」のための文学、こころ豊かな「市民」を育てる文学であることが端的にわかるよう、戦後まもない昭和二、三十年代に書かれた吉屋信子の中・短篇小説とエッセイを集めて1冊の本にしました。 ユーモアとペーソスに満ちた好作品を厳選した、しかもたいへん読み易い本です。 お茶のお供に、また「夢の国」へのお伴に、御一読いただければ幸いです。 (*)『吉屋信子少女小説選1』ゆまに書房、2002年12月刊 『吉屋信子乙女小説コレクション1』国書刊行会、2003年2月刊 |

本の散歩道

「読書三余」考

事務局長 上野 肇

|

「読書は夜道の案内者」という諺があるが、近年この「案内者」にご無沙汰している人が相当大勢いるらしい。特に、若者の活字

離れが指摘されて久しいし、実際本が売れなくて出版業界は深刻な不況に見舞われていると聞く。また、最近は「読書崩壊」などという四文字熟語まで出現して、若者に限らず国民全体の本離れの進行を象徴している。わが身を振り返ってみても、例外ではなくこのところ本格的な読書とは縁遠い。

では、「今なぜ読書離れなのか?」 この問いに、私を含めて多くの人は「本を読んでいる時間がない。」と多分答えるだろう。 中国の故事に「読書三余」というのがある。読書に都合が良い三つの余暇のことで、忙しくて読書をする時間が足りないという人でも三つの余暇があり、それは冬(一年の余り)、夜(一日の余り)、雨(時の余り)であるとのことである。この出典は、「三国志」で魏の帝からも重用された好学の士・董遇の言とされる。因みに、「読書百遍義自ずから見(アラワ)る」というよく知られた故事があるが、これも董遇の言とのことである。 さて、この先賢が言う、冬、夜、雨の「三余」は、三世紀という時代背景から考えれば大いに説得力のある読書の心得であると思う。いや、三世紀でなくても、われわれの年代では、現在においてもなおそれなりの説得力を持つ。これらの「三余」は、一般的にはいずれも働くには適さない時間として捉えることができ、また「小人閑居して不善をなす」を回避するための有効策(?)でもあるからであろう。 しかし、今の若者には果たして通用するであろうか?テレビを見たり、ケータイ・パソコンでメール交換やインターネット。さらに、アルバイトをしたり、これらの合間を縫って(?)学校の勉強などもやらなくてはならない。春夏秋冬、昼であれ夜であれ、雨が降ろうが風が吹こうが、現代という時代はとても忙しいのだ。この忙しさには、最近「三余」が理解できるわれわれオジサン族も巻き込まれ、もはや「三余」は死語と化そうとしているように思える。私自身振り返ってみても「三余」だからといって、まとまった読書の時間を確保したことはこのところ記憶にない。 では、現代版「読書三余」は果たして存在するのであろうか。考えるに、それは普遍的なものではなく、各自が生活習慣なりライフスタイルの中で自分流の「三余」を作り出すことではないだろうか。また、必ずしも「三余」でなくても「一余」でも「二余」でも良いのではないか。 さしずめ、私の場合は「通勤バスの中」と「夜、布団に入った一時間」が確保できるような気がするが、先賢の説に比べ何とスケールの小さいことか。 |

![]()

再生のための読書

国文科助教授 安藤淑子

|

子供のころは本を読むのが大好きで、誕生日やクリスマスのプレゼントはいつも本でした。学校の図書館から借りて読むこともありましたが、たいていは家にある本を繰り返し読んでいました。空想好きで夢と現実の境を行き来するような子供だった私にとって、童話やSFは、空想のエネルギーの源でした。

しかし、中学、高校と進むに連れて、精神的にも物理的にも本を読む余裕が徐々に失われ、自分が読書好きだったことさえ忘れてしまうほど、無味乾燥な空白期が訪れました。 そして大学生となり、もはや勉強に追われることもなく、下宿生活のため時間を他人に束縛されることもなく、「完全な自由」を得たと気づいたとき、忽然として、再び本を読みたいという欲求が湧き起こってきました。それからというもの、本屋へ行っては大量に文庫本(お金が無いので)を買い込んでは読みふけるという生活がはじまりました。さまざまな文学作品を、古典から現代まで手当たり次第、一度に数冊並行して読み、多いときには年間二百冊ぐらいは読んだのではないかと思います。それは文字どおり乾いたスポンジが水を吸い込むようなものでした。子供のころの楽しみとしての読書とは異なり、ある種の飢餓感がその底にあったように思います。長年抑圧されていた感受性を復活させるための、本能的な反応だったように思われます。 よく、読書は心を豊かにするものだから本を読みなさい、と言われますが、何よりその人が本を読めるような環境に置いてやることが大切なのではないでしょうか。本を読みたいという潜在的な気持ちを持っている人はたくさんいるのに、自分自身の気持ちに気づいていないのではないかと思います。読書は心を豊かにするのではなく、本来持っていたはずの豊かな心を蘇らせるものなのかもしれません。人間の心は(少なくとも若いうちならば)、蘇ることができるものだと信じています。 |

![]()

所蔵ビデオ・ガイド

図書館共同研究室には、600本以上のビデオが所蔵されています。これらのビデオは授業で、視聴する他、図書館共同研究室でもご覧いただけます。|

●主なビデオ紹介

<紀行シリーズ>素晴らしい映像と共に世界を旅してみませんか? 地球大紀行 1~12 ユネスコ世界遺産 大モンゴル 1~5 中国を知るビデオ こんにちは北京 1~10 NHKスペシャル 四大文明 1~5 中国五千年の旅 1~5 漢詩紀行 1~9

宇宙旅行へもLet's Go! <科学ビデオ>最新の科学データをビジュアルに 銀河宇宙オデッセイ 1~7 人体 Ⅰ 1~6 人体 Ⅱ 1~6 地球ファミリー 1~35 <芸術関連ビデオ>貴重な文化を追体験してみよう 世界民俗音楽体系 1~30 日本古典芸能体系 1~18 音楽を作ろう 1~3 偉大な音楽家の生涯シリーズ 日本舞踊の基礎 1~5 ダンスの教育学 7~10 世界・美の旅 故宮 1~8 など

<歴史検証>時代の証をこの眼で 映像でつづる昭和の記録 事件でつづる韓国現代史 <食・生活全般>ヘルシー、ダイエット、料理、住まい、暮らし、 あなたの興味はどこにある?いろいろな角度から生活を見直そう! 大麦の科学と健康―ダイエタリーファイバーの話― 野菜の効用―おいしく食べてもっとヘルシー 輸入牛肉に、いま何が起きているのか 遺伝子組み換え食品って何? ビバ!イタリア料理入門編 快適な住まいのために クレジットなんでもQ&A うまい手口にご用心 あなたを狙う悪徳商法 私にあった下着の選び方 など <発育発達・教育福祉>子どもの姿から学ぼう! 実践に学ぶ幼児の保育 保育者を目指すあなたへ 遊ぼうよ 2歳児編・3歳児編 シュタイナーの世界 ボランティア基礎シリーズ 知的障害児・者の身辺自立 ぼけと向き合う すばらしき36ヶ月 よい子のけんこうシリーズ 絵で育つ子どもの心と能力 からだや動きで表現するために 子どものポップミュージカル など <映画>アカデミー賞受賞の名作も並ぶ 愛と涙と感動をどうぞ! シンドラーのリスト 火垂るの墓 禁じられた遊び 原爆の子 ウェストサイド物語 美女と野獣 レッズ など <実用ビデオ> ビデオで学ぶ入門中国語 日本語講座1~25 日本語 日常生活にみる日本の文化 いまさらパソコン入門 信頼関係を結ぶ面接技術 など お願い |

編集後記

春風の快い季節に『ふじざくらNo.20』を発行することができました。![]()

最終更新日 05/5/2

制作 山梨県立大学(文責:図書館)

Yamanashi Prefectural University