-

「芭蕉db

-

島田の時雨

-

(元禄4年10月下旬:48歳)

-

[印] ばせを

-

時雨いと侘しげに降り出ではべるまま、旅の一夜を求めて、炉に焼火して濡れたる袂をあぶり*、湯を汲みて口をうるほすに、あるじ*情あるもてなしに、しばらく客愁の思ひ慰むに似たり*。暮れて燈火*のもとにうちころび、矢立取り出でて物など書き付くるを見て、「一言の印を残しはべれ」*と、しきりに乞ひければ、

-

-

(やどかりて なをなのらする しぐれかな)

-

句集へ

句集へ  年表へ

年表へ

-

-

宿借りて名を名乗らする時雨かな

-

『奥の細道』の旅以来長期にわたる上方住いから江戸に下る旅の途次、島田の宿で塚本如舟のために書いた一文が『島田の時雨』である。

一句の意味は「宿を借りようとして、大声で名を名乗らせるのは突如降ってきた時雨の所為だ」というのである。

-

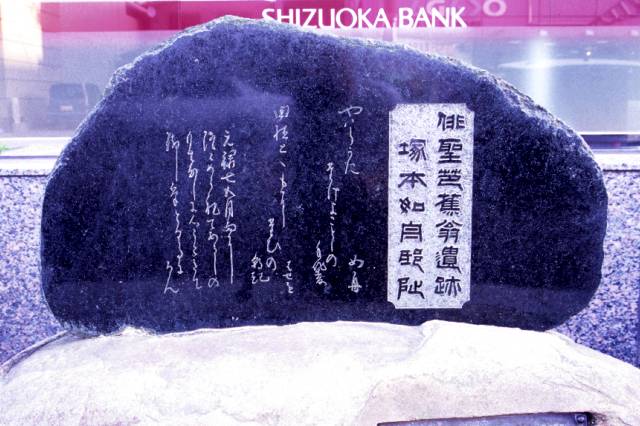

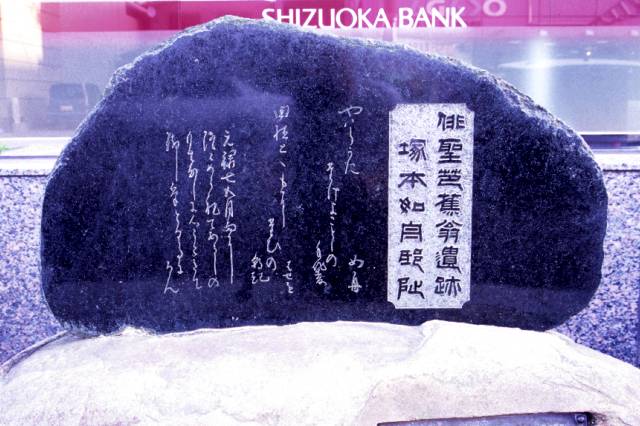

島田市塚本如舟邸跡の句碑(牛久市森田武さん提供)

-

現在の大井川.東海道線車中より

炉に焼火して濡れたる袂をあぶり:<ろにたきびしてぬれたるたもとをあぶり>と読む。

あるじ:この主は塚本孫兵衛。芭蕉門人で大井川の川庄屋。大井川の川越人足数百人を抱える大親分であった。俳号如舟。

燈火:<ともしび>と読む。

客愁の思ひ慰むに似たり:<かくしゅうのおもいなぐさむににたり>と読む。旅の憂いが慰められるような気がした、の意。

「一言の印を残しはべれ」:何か私との交友のしるしに一言書きつけたものを下さい、の意。実際に如舟がねだったかどうかは分からないが、芭蕉は数多く東海道を上下する際、必ず如舟の世話になった。その謝意を込めてこの一文を書いたに相違ない。